La resistencia a modificar hábitos tiene una explicación desde las neurociencias. Para Roberto Rosler, entender cómo funciona el cerebro ‘paleolítico’ del hombre, ayuda a lograrlo, también en la empresa.

Para todo, o casi todo, las neurociencias tienen su explicación. Desde las causas de la risa, hasta los motivos del enojo y las consecuencias del llanto. Desde negociar con una mujer suele llevar más tiempo que con un hombre. O por qué el primer instinto suele ser salvarse a uno mismo más que socorrer a los demás. Las neurociencias también incluyen una justificación a uno de los mayores dilemas de las empresas de estos tiempos: el cambio y la resistencia a abordarlo. Lo explica Roberto Rosler, médico neurocirujano, egresado con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, con experiencia en hospitales de Francia y, en la actualidad, en el Hospital Británico de Buenos Aires.

z ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Es muy difícil porque, dentro del Sistema Nervioso Central (SNC), hay estructuras que rechazan el cambio. Una de ellas, por ejemplo, es el ‘tronco cerebral’, que aparece por primera vez en los reptiles. Dentro del tronco celebrar, formando parte de este sistema reptiliano, están los llamados ganglios de la base. Allí están las conductas que hemos aprendido y, una de sus características, es que tiene neofobia, es decir, miedo a lo nuevo. Este es un factor neto de resistencia al cambio.

z ¿Esto puede repercutir en conductas empresariales?Por supuesto. Un ejemplo arquetípico de esto está comprobado en una investigación realizada en Canadá. Alguien quiso saber por qué el ancho de los rieles era de 1,41 metros. Como no se sabía por qué, se armó una comisión, que descubrió que Canadá tenía ese sistema porque lo había copiado de los Estados Unidos y, éstos, de Inglaterra. Los ingleses lo idearon así porque era el ancho de los antiguos tranvías de Londres. Luego, se descubrió que los tranvías habían heredado las dimensiones de los antiguos caminos forestales ingleses, que, a su vez, habían sido diseñados para que entren las antiguas carretas inglesas. Su tamaño había sido decidido por los antiguos romanos, cuando invadieron Britania. Así se descubrió que el ancho de 1,41 metros, se había decidió en tiempos del nacimiento de Cristo, por una simple razón: era el tamaño de dos traseros de caballo. Entonces, 21 siglos después, decenas de países usan este ancho porque nadie se detuvo a pensar y a decir “cambiemos”. Durante todo ese tiempo, no cambiar produjo muchas pérdidas económicas y problemas.

z ¿Cuál es el origen de la neofobia?Si la tenemos, es porque es un hit evolutivo, nos sirvió para sobrevivir. El problema es que estamos viviendo en un medio ambiente muy diferente al que había en el paleolítico, que fue cuando surgió esta estructura. En esos tiempos ancestrales, no había muchos cambios: el hombre salía de la caverna, el enemigo siempre era el león y la necesidad era tener agua y alimento. Pero vivimos tiempos de cambios permanentes y este miedo pareciera no ser tan adaptativo, en especial en las empresas.

z ¿Por eso dice que nuestro celebro es paleolítico?Nuestro celebro está perfectamente adaptado al tiempo paleolítico. Un hombre de entonces podía ser perseguido por un tigre y su cuerpo respondía: se ponía hipertenso, para que llegue más sangre a los músculos y corra más rápido; diabético, para generar más energía con la glucosa; y, mientras lo corre el tigre, el hombre no se iba a poner a hacer sus necesidades, ni a tener sexto ni a dormir. Eso era lógico. Pero ahora, y si sos argentino, estás estresado las 24 horas. Uno está como corriendo el tigre los 365 días del año y así estás: hipertenso, diabético, insomne, impotente, y ahí te morís.z ¿El bagaje cultural no puede ayudar a cambiar?Hollywood insiste en sus películas de catástrofes naturales y destrucción del mundo que la cultura puede salvarnos. Sin embargo, en mi casa, tengo una cucaracha de jardín que vive perfectamente y no puedo matarla. Yo le recuerdo que es una cucaracha de jardín, por lo que no puede vivir en mi departamento, pero ella insiste con que puede. Lo que sucede es que las cucarachas son generalistas y se adaptan fácilmente a los cambios.

z ¿Y el Hombre?El hombre es un especialista. La ventaja de eso es que es imbatible en su medio ambiente natural. La desventaja es que si vos le cambiás el medio ambiente, de-saparece. Por eso, es que no vemos por la calle ningún dinosaurio y eso que solía ser el amo indiscutido de este planeta. No podemos vivir en otro ambiente. Sin embargo, el hombre, es generalista por la cultura. Podemos habitar ciudades y lugares desastrosos porque tenemos calefacción, agua corriente y alimento disponible. Por eso, es que el hombre se siente invencible. Aunque no lo es: si desaparece el agua y la capa de ozono, estamos muertos.

z ¿El cerebro no puede evolucionar y marcar que el cambio es bueno para la supervivencia?El cerebro no ha tenido tiempo para adaptarse. La sociedad cambió hace poco. El boom de descubrimientos y de tecnología que fomenta estos cambios permanentes recién aparece luego de la segunda Guerra Mundial. El astrónomo Carl Sagan preparó un calendario, según el cual, si se compara la historia de la Tierra con un calendario de 12 meses, nosotros nacimos el 31 de diciembre a las 23.30. Pero esta revolución tecnológica psicótica, empezó el 31 de diciembre a las 23.59.59 segundos. No hay tiempo para que el SNC se adapte.

z ¿Qué consecuencias tiene en una persona o en una empresa tener un celebro paleolítico?La ansiedad y el estrés son la punta del iceberg de la respuesta de un organismo que no está preparado para tener un cambio permanente. Pero, para abordarlos es necesario diferenciar los cambios motivados por necesidades sociales de los mercamente comerciales.

z ¿Cómo, entonces, se vence la resistencia al cambio?Cierta publicidad conoce muy bien cómo hacerlo. Sabe que, por ejemplo, lo que produce placer, genera en el organismo una respuesta neuroquímica, que produce una emoción positiva. Ese placer por comprar busca romper la resistencia al cambio. Está comprobado que lo logra, que la mayoría de las decisiones de compra son emocionales y, luego, una vez realizada, son justificadas racionalmente. Entonces, muchos cambios, no están justificados.

z ¿Todo es una cuestión de supervivencia?Si uno tuviera que definir política al SNC, deberíamos decir que es un conservador. Como decía Sigmund Freud, “todos tenemos un museo de historia natural dentro”, porque guardamos, sin saberlo, todas las conductas que nos llevaron al éxito en la historia de la especie y, por eso, se tienden a repetir. Es que, justamente, la función del SNC es garantizar la supervivencia, no pensar, ni razonar, ni simbolizar. Estos son medios para sobrevivir. El SNC busca dos o tres cosas. El primero es el ‘éxito en la supervivencia’; en la mía, no en la de los demás, porque instintivamente uno no tiene ética ni moral. Los padres, la religión y la escuela son los que hacen que salga socorrerte si tenés un problema. El otro objetivo del SNC es el ‘éxito en la reproducción’.

z ¿Las ‘luchas de poder’ dentro de las empresas pueden estar orientadas por este instinto?Absolutamente. El deporte principal del SNC es el yo-yo, es decir, es egoísta. Esto justifica muchas acciones entre jefes y empleados, entre dos jefes o con los superiores. También hay que tener en cuenta que poco más de seis de cada 10 jefes son hombres y esto tiene una fuerte influencia en las organizaciones. El SNC del hombre difiere del de las mujeres. Lo hacen ser jerárquico y, además, lo hacen ser competitivo. La testosterona y algunas cuestiones al SNC masculino lo hacen ser así. Eso potencia las luchas de poder, casi un social darwinismo biológico en el interior de las organizaciones, en donde todos están dispuestos a todo, con tal de sobrevivir. z ¿El instinto va en contra de todos los manuales de liderazgo?Los manuales hablan de tener valores, preocuparte empáticamente por el otro. En forma más o menos explícita, los manuales dan cuenta de estas problemáticas. El tema es que muchas veces no se aplica.

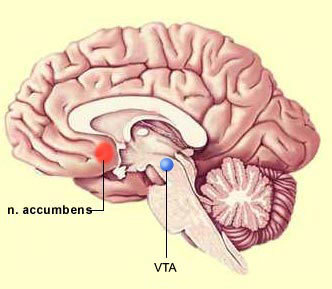

z ¿Qué nos enseñan las neurociencias sobre cómo motivar?El SNC tiene un circuito preparado para ser motivado. Un circuito que, cuando encuentra algo novedoso o placentero, se activa. Puede ser natural o artificial, alimentos o sexo, o bien drogas. Cuando se activa ese circuito, se libera un neurotransmisor (una molécula que comunica a dos neuronas) que se llama dopamina. Cuando se eleva la dopamina, esto genera placer.

z ¿Cómo podemos activar la dopamina en el ámbito laboral?Dentro de nuestro SNC, tenemos un jinete y un elefante. El jinete es la corteza racional -la corteza prefrontal- y el elefante es nuestro sistema emocional, es el que se emociona, el que se motiva. Al elefante, le gustan las cosas brillantes, sorprendentes y nuevas; el elefante es el que te dice ‘vamos a dormir la siesta’ y el jinete es el que te dice ‘no, vamos a trabajar’. El elefante dice: ‘Me voy a comer tres medialunas’ y el jinete dice que mejor seguir la dieta.z ¿Entonces?Los líderes de las empresas deben apuntar a ese jinete cuando intentan seducir a los empleados. Para eso necesitamos dar recompensas. La mayoría de las empresas apuntan a un solo tipo de recompensa: las económicas. A éstas las llamo ‘Motivación 2.0’ o extrínseca, que es la que dice que si vos trabajás tanto tiempo, te voy a pagar tanto. Es un error, porque la recompensa del garrote y la zanahoria no es la que mejor funciona.

z ¿Qué otras formas hay?La primera motivación es la 1.0, que es la que se genera para cumplir con las necesidades básicas, como hambre, sed o sexo. La motivación 2.0, como dijimos, son las recompensas y castigos que el medio ambiente nos entrega por comportarnos de ciertas formas. La motivación 3.0, o intrínseca, es la última. Es aquella que proviene por la gratificación generada por el desempeño de una tarea en sí misma. Un ejemplo es cuando tres personas se juntan los domingos a tocar saxofón, aunque no vayan a ganar nunca siquiera dos pesos por eso. Evidentemente, eso le produce un placer en sí mismo. Uno, como líder en una empresa, puede motivar por esta vía, buscar y encontrar la motivación 3.0 de sus empleados.

z ¿No es una tarea un poco titánica satisfacer los hobbies de todos?No. ¿Cuál es la motivación 3.0 de una mujer con hijos chicos? Pasar más tiempo con ellos en casa. Si le das el beneficio de trabajar dos de los cinco días de la semana en casa, trabajará mejor y no te dejará, por más que otro le pague más. Esto está estudiado: el home office en una mujer con hijos genera una motivación intrínseca muy fuerte y un sentimiento de lealtad que difícilmente lo consigas con dinero.

z ¿Desde el punto de vista neurológico todos somos iguales?Uno de los prejuicios que suele haber en las empresas es pensar que todos somos clones como en el libro ‘Un mundo feliz’, de Aldous Huxley. Entra un jefe y piensa: ‘todos somos iguales’. Pero no es así. Una de las características de las neuronas es su plasticidad, es decir, tiene la capacidad de modificarse ante estímulos ambientales. Entonces, todos los sistemas nerviosos centrales son diferentes. Es lo que, hoy, llamamos la ‘neurodiversidad’. Así como hay una diversidad cultural, también la hay neurológica. En una empresa hay una enorme diversidad neurológica.

z ¿Cómo impacta esto?Digamos que el cerebro puede correr en diferentes sistemas operativos. Si uno corre Windows y la empresa funciona con Mac, vamos a tener algunos problemas. Cuando la empresa quiera correr un programa Mac en un SNC con Windows, va a fallar, y viceversa. Si uno entiende esto y lo ve entre los colaboradores, dará programas de Windows a quienes corran Windows, porque es más fácil y más barato que intentar que la persona cambie el sistema operativo.